はい、勉強したので整理します。

政府が国債発行します。

その国債は、主に金融機関が買います。

金融機関が買った国債を日銀が買い取ります。(国債を買い取ることを買いオペレーション以下買いオペ)

金融機関が持っている口座に、国債を売った代金が日銀から送金されます。

銀行は、持っている口座は利子収入が発生しないので、

口座に入ってるお金を民間への融資などで貸出し、

その融資による利子収入を得たい。

(証券会社とか保険会社はどうしてるかわからん。)

しかし、日銀の買いオペにより他の銀行も利子収入を得るために融資を増やしたいと考えるため、

どうやって自分の銀行からお金を借りる人を増やすか考えると、

その方法として他よりも低金利で融資するということになる。

小売業が低価格の価格競争をするのと一緒。

他の銀行と比べて低金利にした方が、借りる立場として負担が小さくなるので、

低金利が魅力になるのだ。(低金利競争なんて聞いたことなけど)

したがって買いオペにより、銀行の貸し出し金利は下がることになる。

念を押しておくけど、貸出金利で、国債の金利ではない。

金利もいっぱいあってこんがらがる。

民間企業は銀行から融資を受けて、設備投資なり、あるいは公共事業等で売り上げを上げます。

そして国民の所得が増えます。

そして買い物したい気持ち、需要、購買力が上がります。

そして需要に釣られて物価が上がります。

つまりインフレする。

今はエネルギー価格の高騰によるコストプッシュインフレって言われてる。

インフレについてちょっと説明すると、お金の価値が目減りすること。

お金の価値が目減りするとは、

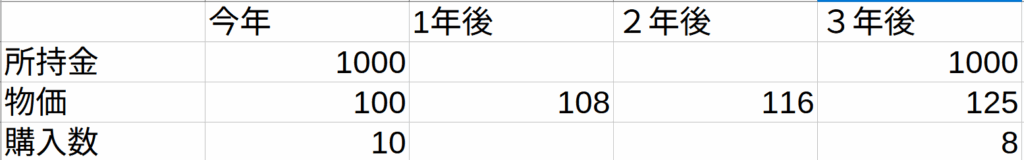

所持金1000円あるとして、100円の物を10個買えます。

年間8%ずつインフレしたら3年後125円になります。

125円になると1000円で8個しか買えなくなります。

これがお金の価値が目減りするということです。

10個買えたのに8個しか買えなくなったのでお金の価値は20%目減りしたということになります。

お金の価値が下がると投資家はお金の価値の目減りを嫌い、

目減り分を補填するために高金利の金融商品を求めます。

どういう動きにつながるかというと、投資家が既に持っている国債(既発債)よりも、

もっと高金利の国債やインフレで上昇する資産の需要が高まり、既発債が売られます。

物価は基本的に需要と供給のバランスで決まりますが、

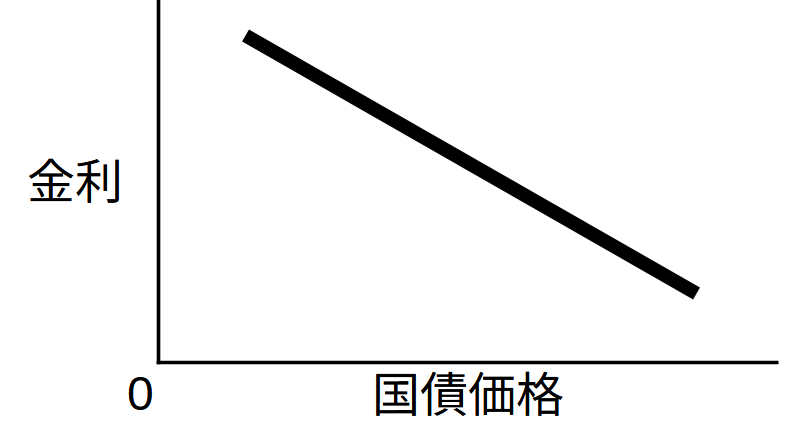

国債も同じで市場に国債の売りがたくさん出ると供給が大きくなり国債の価格が下がります。

国債の価格と金利の関係は上の図のような関係で、国債の価格が下がると金利が上がり、

国債の価格が上がると金利が下がります。

なんでこういう関係になるかは知らん。

今のところは一旦ここまで。

コメント